一般内科

日々のちょっとした不調も、

健康管理も

風邪の諸症状や急な発熱、

腹痛や胃のむかつきなどの急性症状から、

生活習慣病などの慢性疾患まで、

幅広く内科系疾患全般の診療を行っております。

体調が優れないときはもちろん、

健康診断で異常を指摘されたとき、

症状はあるけど何科へ行けばいいのか分からないときも、まずはお気軽にご相談ください。

こんな症状がある方はご相談ください

いらいらしやすい

よく診る疾患例

風邪症候群、インフルエンザ、COVID19、急性胃腸炎などの感染性疾患

花田先生の

ワンポイント解説

風邪症候群は症状として、発熱・のどの痛み・鼻水・鼻づまり・痰が出る・咳が出る・寒気・関節痛、そのほかに頭痛を伴うことがあります。その多くはウイルス感染であるため、ご自分の免疫で治す疾患で、お薬(解熱剤、鎮咳薬、去痰剤など)は症状を緩和するために用います。一方で溶連菌感染などの細菌感染や気管支炎、肺炎の合併時には抗生物質の内服や点滴が必要となる場合があります。

当院では各種抗原検査(インフルエンザ、COVID19、アデノウイルス、マイコプラズマ、RSウイルスなど)に対応しており、早期診断から適切な治療が可能です。

生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病)

花田先生のワンポイント解説

高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症を代表とする生活習慣病は、人生というマラソンのように長い道のりのなかで、大きな合併症を起こさずに付き合っていく病気です。そのためには、100メートル走のように全力疾走で一時的に頑張るだけでは、合併症を予防することができません。また、頑張りすぎてしまってなかなか長続きしない、成果が出ないため焦ってしまう・通院が嫌になるなんてこともあると思います。

当院では、患者さんにその長い道のりを無理なく、合併症を起こさずゴールできるようにサポートさせていただきたいと思っております。そのため当クリニックではライフスタイルや性格を考慮し、一人ひとりに合った目標設定などを問診の上、計画・立案させていただき、患者さんの希望を取り入れ、オンリーワンの指導で健康維持をできるような取り組みを行っております。治療が患者さんのライフスタイルにあっているか、状況的にどの治療が良いか、相談しながら治療を進めていきます。

消化性潰瘍、逆流性食道炎、脂肪肝、便秘、痔などの消化器疾患

花田先生のワンポイント解説

胸やけがする、胸がつかえる、食欲がない、酸っぱいものがあがってくる、下痢・便秘(が続いている)、胃やお腹の調子が悪い、おなかが張るなどの消化器系の不調を伴う症状は非常に多く、感染症に伴うもの、胃腸の機能低下によるもの、ストレスによるものなど、原因も多様です。

当院では腹部の診察に加えて、症状に合わせて、血液検査、腹部超音波検査など行っておりますが、急性腹症や胆嚢炎や総胆管結石など発熱や腹痛を伴い、緊急を要する疾患については、迅速血液検査などを行い、高次医療機関に紹介させていただきます。

当院では、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)や下部消化管内視鏡検査(大腸カメラ)などの内視鏡検査が必要であると思われる患者さんには、医療連携にてご希望の医療機関で検査を受けていただくようにご紹介させていただきます。

慢性心不全・不整脈・末梢動脈疾患などの循環器疾患

花田先生のワンポイント解説

心不全とは、「さまざまな原因による心筋の障害により、心臓のポンプ機能が低下し、末梢臓器への有効な血流に障害をきたし、日常生活に支障を及ぼす様態」と定義されます。労作時に息が切れる、足が浮腫む、夜に横になると苦しくなるなどの症状があり、ひどい状態だと呼吸苦が強くなり、酸素投与が必要になります。

心不全の原因の代表的なものとしては、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、心筋症(高血圧性、拡張型心筋症、心筋肥大症)、不整脈、弁膜症などがあります。それぞれ原因に合わせて適切な治療を行う必要があり、原因精査が重要となります。

上記のような症状や動悸や脈が飛ぶなどの不整脈、胸痛などの狭心症が疑われる場合など循環器疾患が疑われる場合には、血液検査や心電図、胸部レントゲン写真、心臓超音波検査などを行い、循環器専門医への紹介を行います。

超音波検査は月に2回、島根大学医学部 内科学第4 山口一人助教にお越しいただき、エコー検査(心臓超音波検査、頸動脈超音波検査、下肢末梢動脈超音波検査、深部静脈超音波検査など)を行っております。

また当院では臨床工学技士が定期的なペースメーカーチェックも行っておりますので、ペースメーカー植え込み後の患者様も安心して通院が可能です。

甲状腺疾患、高尿酸血症、痛風などの内分泌・代謝疾患

花田先生のワンポイント解説

甲状腺は、身体の代謝を司る甲状腺ホルモンと呼ばれるホルモンを産生する臓器です。甲状腺疾患においては、甲状腺ホルモンのバランスが崩れてしまうことからさまざまな症状が引き起こされることがあります。

例えば甲状腺機能が亢進する場合(バセドウ病など)では動悸や汗かき、体重減少、下痢、疲れやすさ、眼球の突出、暑がり、いらいら感などの症状が現れることがあります。

一方で甲状腺機能が低下した場合(橋本病など)では元気のなさや抑うつ気分、便秘、皮膚のかさつき、腫れぼったさ、体重増加、疲れやすさなどの症状が現れることがあります。

甲状腺疾患では甲状腺機能の異常を示すことがあるため、血液検査を通してTSHやfree T4、free T3などの甲状腺関連のホルモンを測定します。また、自己免疫疾患を原因として病気の発症が引き起こされていることもあるため、自己抗体の測定などをおこない、それらの検査結果をもとに専門医への紹介を行います。

高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が通常よりも高い状態のことをいいます。尿酸が過剰になると、体内で析出して結晶を作り、痛風と呼ばれる病気を発症することがあります。尿酸の結晶は足の親指の付け根に形成されることが多く、激烈な痛みや発赤、腫れなどの痛風関節炎(痛風発作)を引き起こしたり、腎臓にも結晶を作ることで、腎結石の原因にもなります。また最近では高尿酸血症が持続すると、高血圧、メタボリック症候群、慢性腎臓病、糖尿病などと関連するとの報告もあり、動脈硬化を進行させないという観点からも治療を行う必要があります。

気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、睡眠時無呼吸症候群などの呼吸器疾患

花田先生のワンポイント解説

気管支喘息とは、空気の通り道である気管支(気道)が慢性的に炎症を繰り返すことで気管支が狭くなり、呼吸時にヒューヒュー、ゼーゼーといった音が聞こえる喘鳴や呼吸困難などの発作が生じる病気です。

発症年齢は幼児期と40~60歳代に2つのピークがあり、子どもから大人まで幅広い年齢層の方に発症します。

症状は、軽症なものから適切な処置が行われないと命に関わるような非常に重いものまでさまざまです。治療方法は発作の頻度や強さによって異なり、気管支拡張薬や吸入ステロイド薬などを使用します。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは、これまで慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気をまとめて1つの呼び名としたものです。COPDは、たばこの煙など体に有害な物質を長期間吸入・暴露することで肺に炎症を起こす病気であり、中高年に発症する喫煙習慣を背景とした生活習慣病ともいえます。COPDの治療方法は吸入抗コリン薬で治療します。

睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠時無呼吸症候群とは、主に睡眠中に空気の通り道である“上気道”が狭くなることによって無呼吸状態(10秒以上呼吸が止まること)と大きないびきを繰り返す病気のことです。成人男性の3~7%、成人女性の2~5%程度に見られる比較的頻度の高い病気ですが、睡眠中の無呼吸やいびきによって良質な睡眠が妨げられ、日中の眠気による事故などにつながりやすいことが大きな問題となっています。

主な原因は肥満による喉周りの脂肪ですが、顎が小さい、舌が大きい、扁桃が大きいといった生まれつきの身体的特徴や慢性的な鼻炎など耳鼻科領域の病気が原因となることもあります。

当院ではアプノモニター(簡易睡眠時無呼吸検査)による検査を行っており、睡眠時1時間あたり無呼吸や低呼吸になった回数が20回以上で、なおかつ日中に眠気などを自覚しているケースでは、睡眠中にマスクから強制的に空気を送り込んで狭くなった気道を広げる“経鼻的持続陽圧呼吸療法(CPAP)”による治療・管理を行っています。

貧血(鉄欠乏性貧血、腎性貧血)などの血液疾患

花田先生のワンポイント解説

貧血とは、血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの量が少なくなった状態です。ヘモグロビンは全身に酸素を運ぶ重要なはたらきをしているため、その量が少なくなると運べる酸素の量も少なくなって全身が酸欠状態となり、めまいや立ちくらみ、頭痛などのさまざまな症状が現れるようになります。

特に女性は月経で血液を失うため貧血になりやすく、中でも若い女性はダイエットや偏食など不摂生な食生活によって貧血になる人が増加傾向にあるとされています。一方、男性の貧血は多くの場合、消化管に出血が生じる病気など重篤な疾患が原因となっています。

貧血に伴って現れる症状は様々な症状があり、症状が強くなると、やる気が起きないなど日常生活に支障が出ることもあります。一方で無症状のことがあり、健康診断などで行われた血液検査の結果から貧血を指摘されることもあります。

血液検査で貧血を認める場合には、その原因検索を行い、状況次第で専門医への紹介を行います。

膀胱炎・腎盂腎炎、前立腺肥大症・過活動膀胱などの泌尿器疾患

花田先生のワンポイント解説

尿路感染症

尿路感染症とは、尿の通り道である尿道口から菌が侵入し、体内で繁殖する感染症の総称です。侵入した菌が繁殖する場所によって病名が異なり、膀胱炎、尿道炎、腎盂腎炎などがあります。膀胱炎や尿道炎など、尿道口に近い部分の尿路感染症を下部尿路感染症、腎盂腎炎などのより上部の尿路感染症を上部尿路感染症と分けることもあります。

下部尿路感染症では排尿痛、頻尿、血尿といった尿の症状が中心になりますが、上部尿路感染症では高熱、腹痛、吐き気といった症状が出ることがあります。

尿路感染症は抗菌薬を用いて治療を行いますが、治療中は水分をたくさん摂る、刺激物やアルコールを控える、清潔を保つことが重要になります。

前立腺肥大症・過活動膀胱

排尿のお悩みは直接生活に影響がでます。「トイレが近くにないと出かけられない。」などの悩みはよく皆さんが口にしております。これらの問題は高齢者だけではなく、実は40から徐々に始まってきます。40歳以上の年代層の12.4%もの方が過活動膀胱で悩まれています。また、50歳以上では男女問わず、約1/3の方に何らかの排尿の問題を有しているそうです。なにも、内服治療が必要ということではありません。少し、水分の取り方の方法を変えるだけでも、症状の緩和がされることがあります。また、前立腺肥大や過活動膀胱の患者さんでは、定期的に問診による評価や超音波・血液検査による評価を行わせていただきます。

アレルギー性鼻炎(花粉症)

花田先生のワンポイント解説

アレルギー性鼻炎とは、花粉やダニなどの特定の物質(アレルゲン)を異物とみなし、体内から異物を排除しようと主にくしゃみ、鼻汁、鼻閉の3つの症状が生じてしまう病気のことです。

アレルギー性鼻炎はダニやハウスダストなどにより一年中症状がある通年性アレルギー性鼻炎と花粉など一定の季節に限局して生じる季節性アレルギー性鼻炎に分類されます。

当院では原因物質の診断(アレルゲンの同定)を血液検査(MAST48)で行っており、さらに症状に応じて、点眼薬や抗アレルギー薬(抗ヒスタミン薬、ロイコトリエン拮抗薬など)の処方を行っております。

不眠症、気分障害など

花田先生のワンポイント解説

布団に入っても眠れない、寝ている間に何度も目が覚める、眠った気がしない、などの症状で悩まれている方は5人に1人、60歳以上では3人に1人だと言われ、厚生労働省も重視している国民病と言われています。特に近年、不眠が睡眠負債に繋がり、睡眠時無呼吸症候群と同様に脳梗塞や心筋梗塞のリスクを高めることも知られています。

不眠症の原因は不規則な生活習慣やストレスなどが関連します。また、加齢変化や薬物の副作用が関わることも知られています。それぞれの不眠には異なる原因があり、その原因を知り、自覚することが重要です。当院では必要あれば最低限の内服薬を使用し、不眠を完治するプランを立てるところから治療を行います。

アルツハイマー型認知症、軽度認知障害(MCI)

花田先生のワンポイント解説

最近、物忘れが多くなった気がする、内服薬の飲み忘れが多いなど、他の人には相談しにくい悩みだけでなく、介護への抵抗や夜間の徘徊など介護負担が増えたなど、どこに相談してよいのかわからないこともおおくあります。認知症サポート医の院長ならびに外来看護師がまず本当に認知症なのか初期対応を行います。認知症かどうかの診断がつかない場合には脳神経内科への紹介、介護への抵抗や暴言・暴力など認知症周辺症状(BPSD)と言われる症状が主である場合には、精神科への紹介を行います。

⾝体・認知機能を維持し、患者さんが社会や家庭での役割機能を 果たせるように配慮することが⼤切です。そのような医療を地域の患者さんに提供し、住み慣れた地域で過ごしていただけるように行政とも連携を取って診療します。

当院で行う検査について

- 検尿

-

尿に潜血、蛋白、糖が出ていないか、顕微鏡的に判断いたします。尿検査を行うことで膀胱炎などの尿路感染症、尿に蛋白が出るような慢性腎臓病などの診断から、必要に応じて細胞診(外注検査)を行い、泌尿器癌の診断を行います。

- 血液一般

-

貧血の有無や細菌感染、血液疾患などの診断を行います。

- 血液生化学検査

-

肝機能、脂質異常、腎機能、電解質、炎症反応、血糖(随時血糖、HbA1c)、PT-INRなどの状態を確認します。当院では外注検査に加えて、ドライケム方式での迅速検査(約15分)を行っており、患者さんの状態に応じて、素早く高次医療機関へ紹介を行うことが可能です。

- 心電図・ホルター心電図

-

徐脈、動悸、脈が飛ぶなどの不整脈や胸痛の原因検索として行います。症状の精査目的で、24時間のホルター心電図を行うことも可能です。

- 血圧脈波検査(ABI、PWV)

-

大動脈や手足の動脈などの比較的太い動脈の高度狭窄の有無や比較的太い動脈の壁の硬さの指標、すなわち動脈硬化の程度を判定します。

- 超音波検査

-

心臓超音波検査、腹部超音波検査、頸動脈検査、下肢末梢動脈が検査できます。当院では島根大学医学部 内科学第4 山口一人助教により上記エコー検査を行っております。

詳細や日程については、ホームページのお知らせでご確認いただき、検査希望の方はお気軽にお問い合わせください。 - 呼吸機能検査

-

気管支喘息やCOPDの診断を行います。

- アプノモニター

(簡易睡眠時無呼吸検査) -

日中の眠気がある、いびきがひどい、睡眠中に呼吸が止まっているなどの指摘を受けた場合には、アプノモニターにより睡眠時無呼吸症候群の検査・診断を行います。

- オージオメーター

-

検診などで低音域ならびに高音域の聴力検査を行います。

- レントゲン写真

-

骨折、肺炎や肺がんなどの診断や心不全や胸水などの確認を行います。さらに腹部レントゲンでは腸閉塞や尿路結石の診断が可能です。

- 定量的骨密度超音波測定法

-

骨内を伝搬する超音波の速度や減衰を計測し、骨量を推定する方法で、踵骨を測定部位とします。短時間で簡便に測定できるため、骨粗鬆症のスクリーニングに用いられることも多く、X線の被ばくの心配がないため、小児や妊婦の方でも安心して測定が可能です。

- 各種抗原検査

-

インフルエンザ、COVID19、アデノウイルス、溶連菌、RSウイルス、ヒトメタニューモウイルスなどの各種抗原検査にも対応しています。

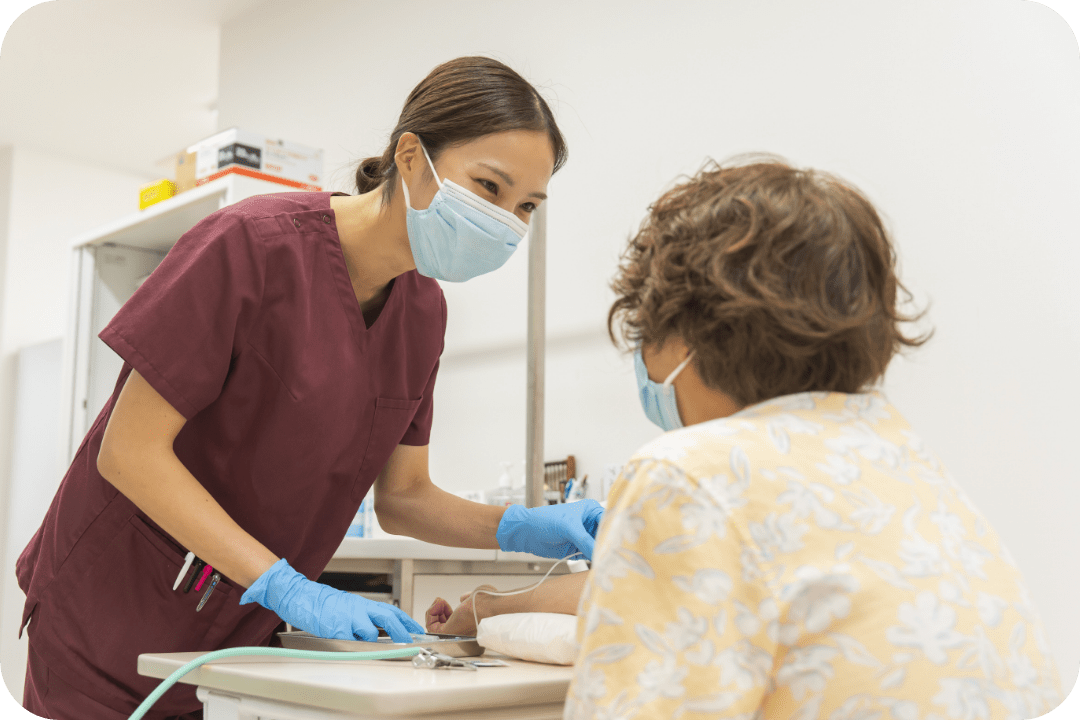

訪問診療

安心して“家で暮らす”を支える、

花田クリニックの訪問診療。

訪問診療(在宅医療)とは、お一人で通院が困難な患者様のもとに医師が定期的に診療にお伺いし、計画的に治療・看護・健康管理等を行うものです。

ご自宅や提携施設(サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホームなど)への定期訪問に加え、緊急時には必要に応じて往診や入院先の手配なども行います。

訪問診療の目的は病気の治療だけではありません。転倒や寝たきりの予防、肺炎や褥瘡(床ずれ)などの予防、 栄養状態の管理など、予測されるリスクを回避し入院が必要な状態を未然に防ぐことも重要な役割です。

当院では在宅ならびに介護老人ホーム、サービス付き高齢者住宅などへの訪問診療を行っております。訪問地域は江津市内全域(一部浜田市)とし、心不全・腎不全から神経難病疾患、褥瘡、末期がん患者の看取りまで幅広く対応しております。

市内訪問看護ステーションともSNSツール(Medical Care Station)を用いて、緊密に治療方針など協議し、患者様が少しでも自宅で快適に過ごせるようにお手伝いをさせていただきます。

予防接種

大人の予防接種も、

お気軽にご相談ください。

当院では成人および小児のワクチン接種を行っております。

予防接種希望日に合わせてワクチンを準備致しますので、必ず事前にお電話にてご予約ください。

当院で受けられる予防接種(成人)

季節性インフルエンザワクチン

肺炎球菌ワクチン

帯状疱疹ワクチン(弱毒化生ワクチン/不活化ワクチン)

その他

B型肝炎ワクチン、水痘ワクチン、風疹ワクチン、水痘ワクチンなど

新型コロナワクチン

MRワクチン

季節性インフルエンザワクチン、肺炎球菌ワクチン、帯状疱疹ワクチンなどは市町村の助成金などありますので、お気軽にお問合せください。

健康診断

いまの自分を知るための健康診断。

健康診断は原則、予約制で行っておりますが、外来の予約状況により、当日でも可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。

また料金に関しては項目により異なりますので、お手数ですが、お電話でお問い合わせください。

検診・健康診断

江津市による特定健康診査

40歳から74歳までの方

社会保険(協会けんぽ等)にご加入の方など

その他健康診断

後期高齢者における健康診査(後期高齢者医療制度)

75歳以上の方

雇入時健康診断

法定健診:労働安全衛生規則第44条の項目・様式第5号

「入学時健診」「資格試験のための健診」「肝炎健診」「結核健康診断」「原爆者健診」「特定保健指導」「生命保険診査」なども受け付けております。詳しくは当院までお問い合わせください。

診断書交付

就業・通学などに

必要な書類発行を承ります。

各種証明書・診断書(就業・通学・入所・保険申請・運転免許更新など)をご希望の方は、診察のうえで発行いたします。

内容により所定の様式や日数が必要となる場合がありますので、あらかじめご相談ください。

診断書交付

一般診断書

身体障がい者(じん機能)、特定疾病受領証など

主治医意見書の交付

訪問看護指示書・特別訪問看護指示書・点滴指示書・居宅療養管理指導書の交付

どんな些細な体調の変化でも、

お気軽にご相談ください。

地域の皆様の健康を支える

「身近なかかりつけ医」として、

安心して通っていただける

クリニックを目指しています。

ご予約・お問い合わせはこちら

透析室直通

0855-52-0158- 受付時間

- 8:30-12:00 / 15:00-18:00(木曜日・土曜日8:30-12:00)

- 休診日

- 木曜午後・土曜日午後、日曜日、祝日